繁殖を目指した飼育施設

吉田玉虫の会の目的は「本会は玉虫の調査研究を通し、自然環境の保全および玉虫を増やすこと並びに会員の資質向上と親睦が図る目的として発会したものである」と明文化されている。ただ飼育するのではなく、繁殖して増やすことで、タマムシの翔び交う町づくりを目指している。そのためには飼育施設が必要になる。たった一人で始めた会も賛同者が増え、やがて6名ほどに、そして繁殖施設を作る頃には30名を超えた。

最初の飼育施設は、中型のビニールハウスほどの大きさ。全くの手探りではじめたので、施設は直ぐに手狭となる(初期施設の建設は次のページに写真があるので、そちらをご覧ください)。反省を元に施工した新しい飼育施設は、広さ20畳、高さ2メートルのまるで果樹園。もう趣味などではなく、プロジェクトと呼べるほど(写真がないのが残念)。その施設の中に、エノキを植え、産卵用の丸木を多数セットして、累代飼育・養殖に挑む。そこまで自然に近い環境を用意すれば、繁殖も可能だが、やはり広大な施設の管理は尋常ではない。四六時中の監視が必要になってくるので、時間に縛られるサラリーマンには困難を極める。それでも、なんとか持ちこたえるのだが、高齢化の波が影響を及ぼし、毎日の清掃や環境維持に支障が出てくる。20年以上維持してきた施設だが、残念ながら今では飼育施設はない。

飼育施設はなくなったものの、タマムシへの愛情はなくならない。街のかしこにタマムシが産卵・孵化したと思われる朽木が置かれている。タマムシは大切な資材を傷める害虫だ。それをわかっていて放置するのは町ぐるみの考えである。そのため、この町では夏になると、タマムシが飛翔する姿を目にすることができるのだ(かといって捕まえることが簡単なわけではないが)。施設で繁殖を試みているときも、成虫が逃げ出したり、一部を放したりしたが、害虫だと拒否反応をする人はほとんどいなかったとか。

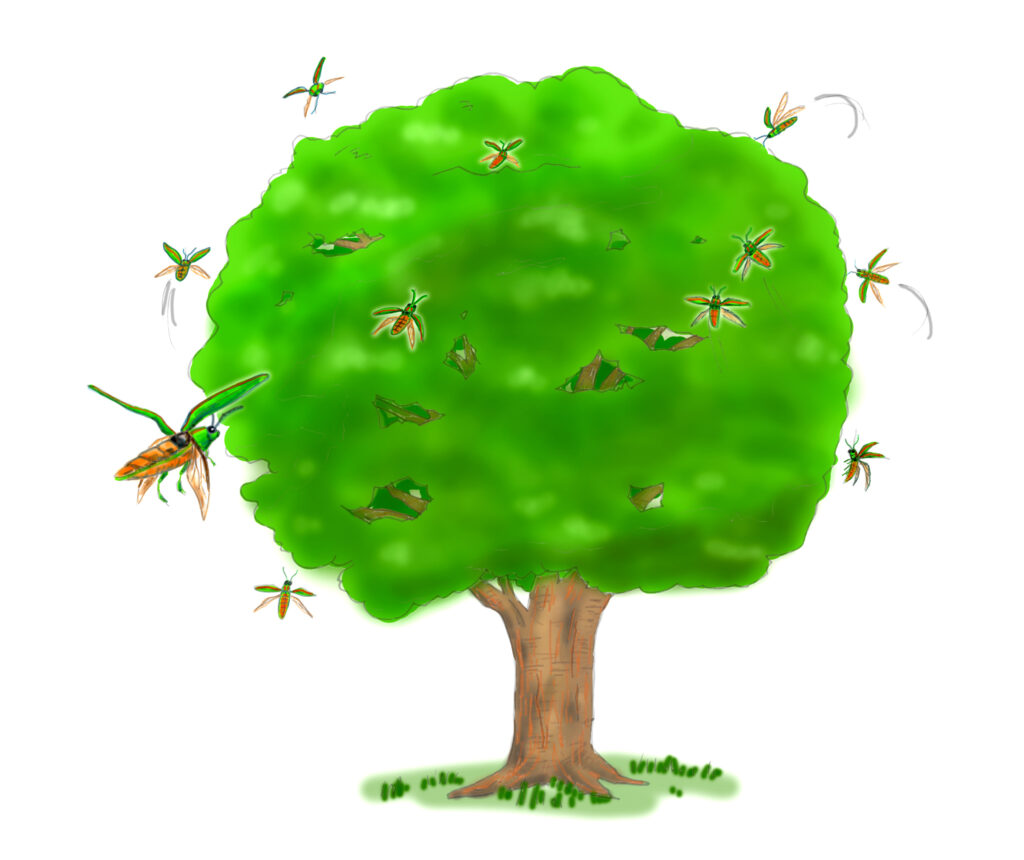

タマムシは気温が30度以上になる正午前後に翔び交い、ケヤキやエノキの葉を食べる。温暖化の影響か、以前は7月~8月という短い期間だったのが、今では6月~9月まで見られると、会長さんは教えてくれた。タマムシにとっては棲みやすい環境なのかは疑問だが。とにかく、奥秩父の奥にある環境だからこそ、タマムシも住宅近くで生活ができるのだろう。このような地域は確実に日本から減っている。

羽化した成虫が朽木から這い出てきた穴が至るところで見られる。そのため枯れてしまった生木もあるが、誰も駆除することはない。タマムシの環境づくりは徹底している

コメント